NO NUKES PRESS web Vol.031(2020/07/31)

Opinion:「地球温暖化」は原発推進の理由にはならない

寄稿:伊藤公紀(横浜国立大学環境情報研究院・名誉教授/(株)環境レジリエンス・取締役)

しばしば原発推進に利用されてきた「地球温暖化CO2原因説」。昨年は原発推進国スウェーデンのグレタ・トゥーンベリさんの活動で世界的ブームにもなりました。パリ協定で国際的な取り組みをしていますが、効果はあるのでしょうか? 長年にわたり地球温暖化説やCO2原因説を研究してきた伊藤公紀さんに、科学者の視点からご寄稿いただきました。

地球温暖化問題と原発

「地球温暖化を防ぐために原発推進を」という主張に対して、その根拠が薄いことを筆者が指摘したのは1999年です[文献1]。その主要な論拠は、「太陽の変動が地球気候に与える影響が大きそうなので、二酸化炭素を減らしても気候変動は止まらないだろう」というものでした。それから20年以上経過しましたが、「論拠」は太陽だけでなく広く自然変動へと拡大し、二酸化炭素削減が原発推進の根拠になり得ないことは更に明白です。

この解説では、1)二酸化炭素が増えても気温はあまり上がらないことが分かってきた、また2)気候変動における様々な自然変動因子(特に太陽)の重要性が明らかになってきた、などについて解説します。また、3)気候の変動に対処するには、後悔しない政策、特に社会のレジリエンス(回復性・弾力性)を高めることが重要、ということについても述べます。

IPCC(気候変動に関する政府間委員会)についてのコメント

なぜ二酸化炭素がこんなに注目されるようになったのかについて、IPCCの性格との関係で少し述べておきます。IPCCは1988年に作られた国連の機関で、1992年に提案され1994年に発効したUNFCCC (国連気候変動枠組み条約)に関する基礎的な情報を提供するために、報告書を数年に一度作成しています。

UNFCCCは、「気候変動は我々の憂慮するところである」と謳いながら、最終目的は「温室効果ガスの濃度安定化である」としていて、初めから二酸化炭素による気候変動に目標を絞った、不思議な条約です[文献2]。これに対してIPCCは、「我々は自然変動も気候変動に入れて考える」と当たり前のような注を報告書に書いています。このように捻じれが見られるものの、IPCCがUNFCCCの最終目的に則って二酸化炭素を強調してきたことは当然ではあります。

オーロラ研究の大家であるアラスカ大学・赤祖父俊一氏は著書でIPCC成立の経緯について述べ、英国首相だったサッチャー氏が炭鉱労働者のストに手を焼き、原子力を推進して石炭産業の勢力を削ごうとしたとしています[文献3]。

IPCCの性格として、このような制限と、関連論文を集めて纏めるという科学的な使命とを併せ持つ、ということを理解しておくと良いと思います。

また、西洋的メンタリティが単純化や抽象化が得意だという特徴を持つために、近代科学に向いている一方で、現実と乖離する傾向があり[文献4]、環境対策などには不利になることがある[文献5]ということにも留意すると、時には頭をひねらざるを得ないような事情の理解の助けになるかもしれません。

二酸化炭素と気温変化について – 気候感度

さてIPCC報告書では、将来を予想する道具として、気候モデルに基づくコンピューターシミュレーションが重視されます。具体的には、「気候感度」(狭い意味では、二酸化炭素濃度が二倍になったときの気温上昇)の最確値として、気候モデルから算出される3℃が主張されています。不確定の幅としては、1.5℃~4.5℃が典型的な値ですが[文献6]、マスコミに登場する数値として、しばしば高い方の値(4℃や5℃)が引用され、不安を煽る結果にもなっています。

2018年にノーベル経済学賞を受賞したノードハウスの検討[文献7]によれば、2℃上昇程度なら多くの先進国の被害は少なく、逆に有利になる国もあるが、途上国の被害は大きい。3℃上昇ではどの国も被害を受けるという見積もりです。

シミュレーションと観測の比較

では、気候モデルとシミュレーションによる予想はどの程度正しいのでしょう。また、他に気候感度を求める手段はないのでしょうか。実をいうと、気候モデルは当てになりません。また、気候感度を観測に基づいて求めることも可能になり、有用な結果が得られています。以下に、その結果を簡単に述べます。

気候をコンピューターでシミュレーションすると言えば、信頼性が高そうな感じがするでしょう。実際、ローカルな天気予報では、日々の計算結果とデータを突き合わせて手法が鍛えられた結果、数日先なら信頼ある予報ができるようになりました。しかし気候モデルは発展途上で、精度は高くありません。

以前、気候学の泰斗のお一人であるM先生とディスカッション(喧嘩?)した際、「気候感度の実際の値が、予想値の半分から二倍の範囲に入っていれば御の字。」と言っておられました。つまり本当の気候感度が1.5℃~6℃の範囲に入っていれば、現在のモデルとしては成功だという訳です。

IPCCの1.5℃~4.5℃という見積もりも幅が大きいですが、この不確実性はここ40年あまり変わっていません。これは、モデルが採用する仮定によって、結果が大きく変わってしまうからです。特に、化石燃料の燃焼時に生じるエアロゾルによる冷却の効果を大きく見積もると気候感度が増し、小さくすると減る、という関係にあります[文献2]。二酸化炭素は大気中濃度がほぼ均一で、取り扱いやすいですが、エアロゾルは分布が極めて不均一の上に観測が不十分なので、モデル中の設定に任意性や恣意性が出るのは仕方ないところです。

実際、NASAの元研究員で気候モデルの専門家である中村元隆氏は、「気候シミュレーションモデルは現実の気候システムを極度に単純化して表現した単なるコンピュータープログラムで、意味のある予測にはまったく使い物にならない。」と書き、現在の気候モデルの不完全性について厳しく指摘しています[文献8]。

また、局所気候の専門家である米国のピールキーは、気候モデルの発展段階について、基礎・診断・予報、と進むとし、現在の気候モデルはまだ基礎的段階で、診断も無理だ、と述べました[文献2]。つまり、将来の予想は更に無理ということになります。

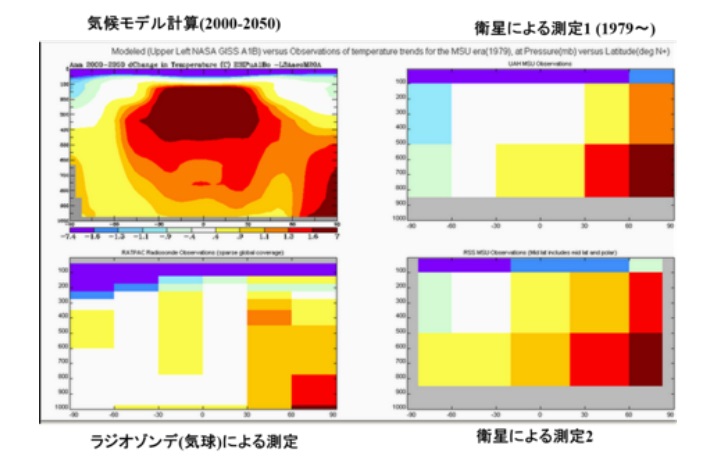

モデルの検証 — 気温の高度分布

気候モデルで診断が無理なことは、観測との不一致が多いことから判断できます。良く知られた例は、気温の高度分布です。図1[文献2]の左上図に示すように、モデルでは、二酸化炭素濃度が増したとき赤道上空の上部対流圏の気温が最も上がるはずだという「診断」ですが、観測(他の3つの図)では違います。なお、この図では気候モデルは将来予測ということになっていますが、過去についての計算でも同様です。

北極近傍ではモデルと観測の両方で気温上昇が大きく、一致しているようですが、後で述べるように、実はその原因は異なります。従って、モデルが観測を再現しているとは言えません。

図1. 気温の緯度・高度分布。各図の横軸は緯度で右端が北極。縦軸は気圧で、一番下が地表。上端の青い部分は成層圏より上の領域。モデルでは、赤道上空の気温上昇が大きい。観測では、その傾向は見られない。文献2より。

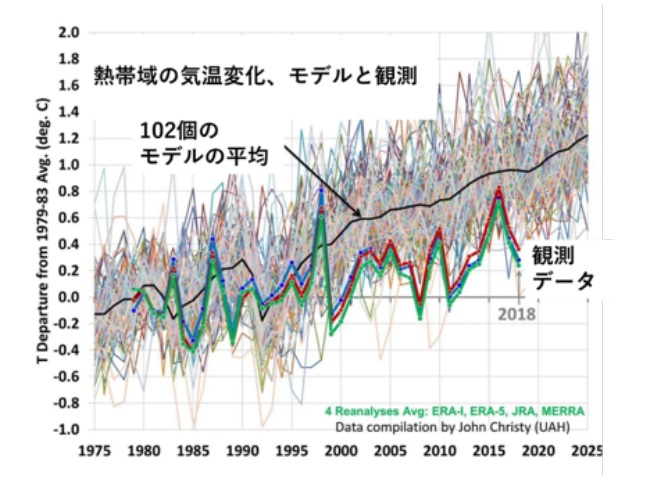

気温の将来予想

気温の将来予想でも、モデルと観測には隔たりがあります。図2は、その比較としてアラバマ大学のジョン・クリスティとロイ・スペンサーが報告したもので、多数の線は102個の異なるモデルについて各々の値を表しており、太い黒線はその平均です[文献9]。横軸は西暦年で1975年~2025年、縦軸は気温偏差(平均からの隔たり)です。一方、太い着色線(赤、緑、青)は、2つのグループが報告している衛星測定の気温と、4つのグループから報告された地表気温測定の再解析値です。衛星気温測定が1979年に始まったので、図の折れ線グラフも1979年からです 。実は、衛星測定と地表気温測定に無視できない差が見られることが多いので、この図では差が少ない赤道域の下部対流圏の気温が採用されています。ちなみに、クリスティとスペンサーは衛星による気温測定のパイオニアです。

図2. 気温偏差(赤道付近)の年々変化、モデルと観測。多数の線は102個のモデルの各値で、太い黒線はその平均値。太い線(赤、緑、青)は、2つのグループが報告している衛星測定の気温と、4つのグループから報告された地表気温測定の再解析値。元図は文献9より。

図2を見ると、太い黒線(モデルの平均)は右上がりです。これは二酸化炭素が増加すると気温が上がることを示します。これに対して、測定値は2000年付近まではモデルの値と近いですが、だんだんとモデルの値から下に離れていきます。つまり、モデルは観測値よりも気温上昇を過大評価しており、クリスティの計算によれば、その違いは2.4倍にもなります。

理論と観測や測定との一般的な関係について言えば、理論と測定を突き合わせて理論の精度を上げる、あるいは理論の予想を測定で検証することになります。つまり、理論と観測は切磋琢磨の関係で、これが標準的な科学の発展の在り方です。しかし残念ながら、気候科学の分野ではモデルも観測も発展途上で、なかなか理想的に行かないのが現実です。しかし中村氏らが指摘するように、シミューションの精度が低いのなら、観測を基にするのが妥当でしょう。

観測に基づく気候感度

かつては、観測による気候感度推定は困難とされたこともあり、これがIPCCのモデル依存という現状を産んだとも言えます、現在では多様な手法で気候感度が「実測」されています。初期のいくつかの例を表1に示しましたが、見積もりが1℃から2℃の間になっています。最近の測定でも同様にIPCCの最確値3℃よりも大分小さい値が報告されています。手法によっては、1℃以下の値もあり、まだ確実な値に至ってはいませんが、モデルが気候感度を過大評価する傾向を持つことは間違いありません。

表1. 観測による気候感度推定。初期の報告例。

ノードハウスの議論に従えば、気温上昇が2℃以下なら被害は小さく、むしろ、先進国では益するところが多くなります。従って、もし途上国で被害が出たとしても、それを先進国が補填できるなら、大きな問題にはならないでしょう。更に、この後の議論で分かるように、実際の気候では自然変動が大きいので、それに対処できるように社会が構築されれば、二酸化炭素による影響は無視できるようになると考えられます。

自然変動の重要性 – 北極振動

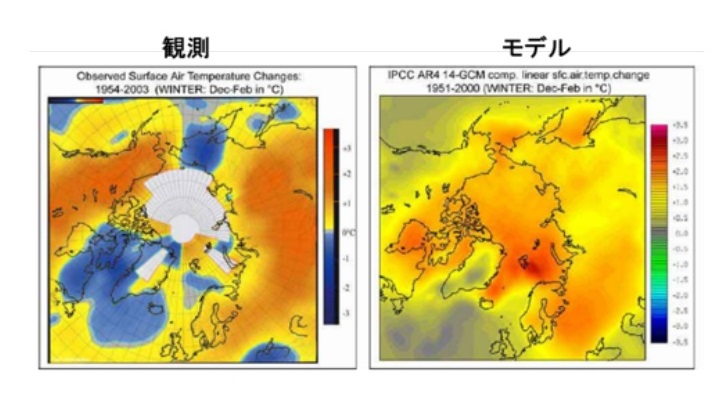

先に述べたように、モデルと観測の両方で北極近傍の気温上昇が見られます。しかし、これはモデルの成功を意味せず、むしろ失敗の証拠です。その事情を図3に示しました。

図3 北極圏気温、およそ1950年~2000年の間の傾向。観測とモデルとで大きな違いがあることが分かる。文献2口絵1より。

図3の右に示したモデルの結果では、主として北極海での気温上昇(赤い部分)が目立ちます。これに対して、左の観測結果では気温が上昇する領域と、気温が下降する領域が見られます。特に、シベリア及びカナダの陸地での気温上昇が顕著です。

このような違いが生じる理由は既に分かっていて、モデルでは、次のような機構が働くと仮定されています。まず、気温が上がると北極海の海氷が溶ける。すると海面が露出し、今まで氷で反射されていた太陽光が吸収されるようになり、気温が更に上がる。そして、ますます氷が溶ける、という訳です。これは、アイス・アルベド・フィードバック機構と呼ばれています。アルベドはラテン語の「白さ」で、反射率と同じです。フィードバックの符号は正で、下手をすれば暴走することになります。

一方、観測結果に現れているパターンは、北極振動と呼ばれる大気の大規模な振動現象に伴う気温変化のパターンと同じで、図に示した期間では気温の上下が北極振動に支配されていたことを示しています。

図4に、北極振動と北半球の気温変化の関係を示しました[文献10]。北極振動指数が正のときには、北極の低気圧が強く、ヨーロッパやシベリア、北米に南から暖気が入って暖かくなります。

逆に、北極振動指数が負のときには、北極の低気圧が弱くなるために北極の寒気が漏れ、これらの地域は寒くなります。またこのとき、偏西風が蛇行するとともに、強い寒気や暖気を伴う高気圧・低気圧が同じ場所に留まり(ブロッキング現象)、熱波や寒波に繋がることが知られています。

図3によれば結局、1950年~2000年の期間では、北極振動が正であることが多かったということになります。北極振動の成因や挙動にはまだ不明なことも多く、1990年代に指数が大きく正に振れた際には、二酸化炭素が増加したためとする研究者もありました。しかし、その後に指数は元に戻り、この「診断」も間違いでした。また、熱波が生じたから「地球温暖化」が進行している、という意見を耳に挟むこともありますが、北極振動の特性を知れば、そのような意見がいかに短絡的か分かります。

図4. 北極振動と北半球の気温の関係。文献10より。

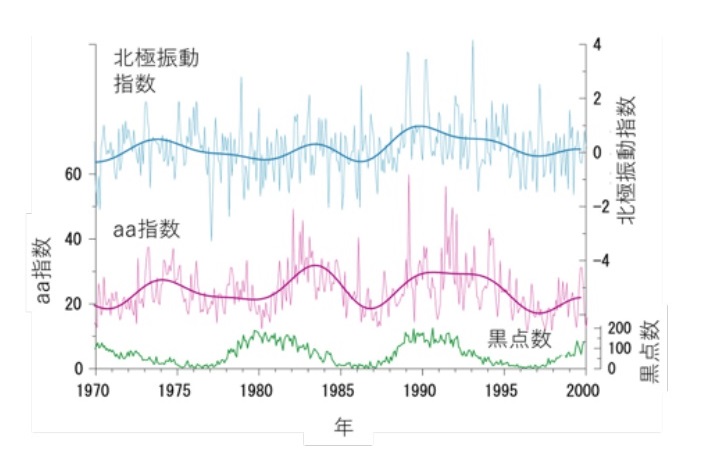

北極振動の変動の原因について — 太陽の影響

興味深いことに、北極振動には太陽活動変動が影響しています。図5に、北極振動指数と、太陽活動の指標であるaa指数および黒点数の変動を示します。

図5 北極振動指数と、太陽活動(aa指数、黒点数)の関係。北極振動指数とaa指数の細い線は月々の変動、太い線は5年平均をとって滑らかにしたもの。文献11の図を改変。

黒点数は黒点の観測から求められ、約11年の周期で変動します。それに伴って、太陽の明るさも小さく変動することが分かっており、可視光は約0.1%、紫外線は約1%変わります。

太陽風が地球大気に突入するとオーロラが生じますが、このとき大きな電流が流れて磁場が生まれ、そのため地上でも磁場の揺らぎが観測されます。その値を基にして求められるのがaa指数で、太陽風の強さの目安になります。

太陽風は太陽面から飛来するプラズマ(主として陽子と電子からなる)ですが、黒点から吹き出すものと、黒点が無い領域から出るものがあります。aa指数にはその両方の影響が含まれており、黒点数とaa指数の変化の様子は違います。

図5の太線を見ると、北極振動の変動はaa指数の変動にかなり似ています。一方、黒点数の変動と北極振動の変動の様子はかなり異なります。従って、北極振動に太陽活動の変動の影響があるとすれば、太陽風の影響が大きいと言えそうです。ただし、太陽の明るさの変動、特に紫外線の変動が重なっている可能性もあります。

さて、もし図5のような関係が確立したとして、なぜ、太陽風のような小さいエネルギーの現象が地球の気候に影響を与えるのでしょうか。いろいろな可能性が探られている最中で[文献12]、まだ決定的な解答はありませんが、太陽風がオゾン層に影響するためとも言われます。なお、北極振動と太陽風の関係が強いのは特に冬と春であることが分かっています。しかも面白いことに、赤道上空の成層圏に吹く風(QBO、赤道成層圏東西風準二年周期振動、簡単には準二年振動)の向きが大きく影響します。

太陽風と地表気温

北極振動が重要なのは、地表の気象・気候に大きな影響を与えるからです。特に、環境政策に関係が深く分かり易いのは地表気温ですので、我々は地表気温と太陽風の関係を見ることにしました。

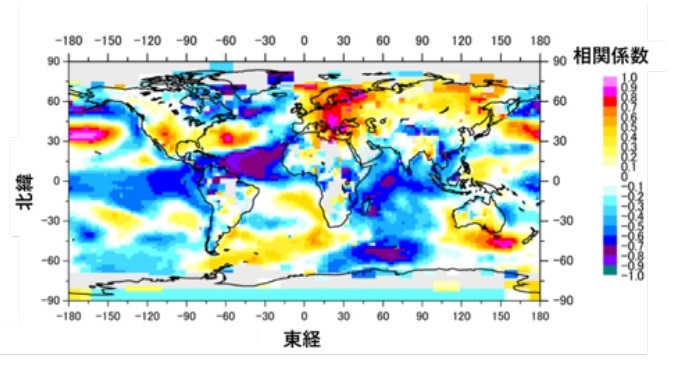

図6. 地表気温とaa指数の関係の例。地表気温は3月、aa指数は1月、成層圏風準二年振動(QBO)の風向きは東。期間は1981年~2000年。文献12より。

図6は、aa指数と地表気温の「相関地図」の例です。地表の各地点での気温変化とaa指数の変動が似ているほど(相関係数が正)赤色が強くなります。また、変動が全く似ていないとき(相関係数ゼロ)は白、変動が逆向き(相関係数が負)の場合は青としました。また図6でのQBOは東風ですが、西風の場合は全く異なるパターンになります。

図6を見ると、相関(や逆相関)が強い地域と弱い地域があります。全体のパターンは、北極振動や類似の大気振動現象である北大西洋振動に良く似ています。

面倒なことに、このような関係が見られる期間と見られない期間があり、かなり複雑です。実際、先に登場されたM先生も、「我々も太陽の影響は検討したが、相関があったりなかったりするので、偶然の産物だろうと判断した。」ということでした。これに対しては、真実を把握するチャンスを逃しましたね、と言うしかありません。本職の気象学者・気候学者が協力して検討を深めてもらえれば、もっと研究が速く進むのは間違いないので、残念なことです。

なお、IPCCの最新報告書である第5報告書に、太陽の気候影響についてまとめたコラムがありますが、太陽風の影響についての議論はゼロです。変動の大きい紫外線についてはオゾン層への影響についての研究が進んでいることもあって、信頼性が高いと記されています。

太陽風の気候影響の機構が分かって来て、気候モデルに取り入れられるようになれば、環境政策への貢献は大きいと思います。

その他の自然変動

太陽風の影響について詳しく述べましたが、他にも気候に大きい影響を与え得る自然変動因子はいくつもあります[文献2, 11, 12]。例えば海洋では、回遊魚の移動に大きく関わる太平洋十年規模振動や、日本の気象にも影響するエルニーニョなどです。雲の自然変動も大きいですが、原因は良く分かっていません。前述したように、宇宙線の影響も主張されています。更に、月と太陽による潮汐力は海洋の循環等に影響すると指摘されていますが、詳しい検討は将来の課題でしょう。

ここでは、興味深い火山の影響について述べます。

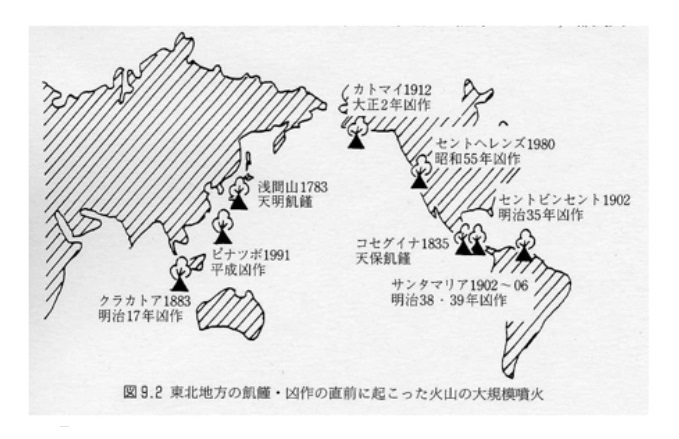

図7. 世界の各地で起きた大きな火山噴火と日本の東北地方で起きた凶作。文献13、p.281より。

図7は、大規模な火山噴火の後には、東北地方では凶作が起き易いことを示しています。東北大学名誉教授の近藤純正氏の解析によれば、成層圏にまで塵が達するような噴火の後では、東北地方の稲生育期間における気温低下が観測され、作況指数が悪化します[文献13]。

この解析は一見すると常識外れのようですが、裏付けを探すことは可能です。その例を以下に示します。

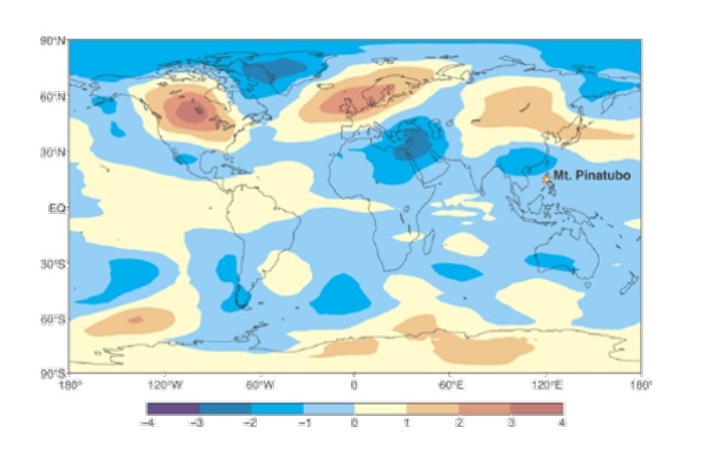

図8. フィリピンのピナツボ山が噴火した後の冬に観測された気温変化の様子(模式図)。文献14より。

図8は、ピナツボ山が大規模噴火した後の冬に観測された気温変化の世界的な分布です[文献14]。気温変化は決して均一ではなく、大きいところでは3℃も気温が上がったり下がったりしています。東北地方を見ると、気温が上がっていますが、対象の季節が冬だからと思われます。前述の近藤氏の解析は夏の気温についてでした。

気温変化の全体のパターンは、北極振動に近く見えます。火山噴火に伴って、対流圏全体では気温が下がり、成層圏では気温が上がることが知られています。従って、成層圏に運ばれた塵やガスが、成層圏の気温変化を起こすことで、北極振動に影響を与えたのだろうと考えられます。

火山噴火が地表気温を下げるというので、成層圏に塵を撒いて温暖化を緩和しようというアイディアがあります。これは人工火山と呼ばれ、ジオエンジニアリング(地球工学)の一つです[文献2]。しかし上で見たように、気温は平均的には下がらず、大きなむらがあり、意図とは逆に気温が上がる地域や、下がり過ぎて農業に影響が出るような地域も存在するので、大変危険な手法です。

まとめに代えて – 妥当な政策とは

これまで見てきたように、温暖化・気候変動の科学は、やっと本格的になったところです。従って、政策に使うのは無理とすべきでしょう。太陽や火山など、気候変動の要因は多く、しかも大きく変動します。従って、二酸化炭素だけを見るような政策では、インドのノーベル賞経済学者アマルティア・センの言う「合理的な愚か者」に陥るでしょう[文献15] 。

では、どんな政策が妥当なのか。我々は、「後悔しない(どっちに転んでも良い)政策」が基本であると考えます。例えば、温かくなっても寒くなっても良いように対策する、ということです。これには、社会や生態系の脆弱性を減らし、レジリエンス(回復性・弾力性)を強くするのが有効です[文献16]。一般的に、システムの強度は、一番弱いところで決まります。従って、システムの弱いところを見つけ出して強化することで、全体の強度が増します。

また、レジリエンスを増す手段としては、強すぎる繋がりを減らすとともに、新しい繋がりを作ることが有効です。繋がりが強すぎると「共倒れ」になる可能性があり、弱すぎると「共支え」ができません。社会システムの中で、うまくインパクトを分散させる必要があります。

具体的には、気候変動対策とエネルギー政策を分けることが必要と考えます。エネルギー消費が気候変動に及ぼす影響は小さいと考えられますので、これは当然でしょう。エネルギー政策としては、持続性を持つ「合格点」のエネルギー源の使用・開発を進めることが必要です。ただし、気候変動とは関係なく、エネルギー消費を減らすことは、それ自体で意味があります。

気候変動対策としては、極端な気象が起きた時に対処できるような社会を作れば、ゆっくりとした気候変動には十分に対処できます。災害の被害を少なくする柔軟な工夫と共に、もし災害が起きても元に戻る力(レジリエンス)を社会が持てるようなシステムを構築すべきです。

リスクマネジメントの観点からは、原発事故のように頻度は少ないが一度事起きると大きな損害に至るリスクは、細い糸で吊られたダモクレスの剣になぞらえて、「ダモクレス型」のリスクと呼ばれ[文献17]、対処法としては「避ける」のが最良です。事故の可能性の他にも、原発には多くの問題があります。例えば、高レベル放射性廃棄物については、英国で示唆されているような廃棄場所の候補地は、日本には事実上ありません[文献18]。このような点から見ても、原発はエネルギー源としては「不合格」です。原発の継続策は、政治的ではあっても科学的ではなく、極めて危険です。

<参考文献>

1) 伊藤公紀、地球温暖化問題の新局面―太陽・気候相関のミッシングリンク、科学、Vol. 69, pp. 665-669 (1999)

2) 伊藤公紀、渡辺正、『地球温暖化論のウソとワナ』(KKベストセラーズ、2008年)

3) 赤祖父俊一、『正しく知る地球温暖化』(誠文堂新光社、2008年)

4) リチャード・E・ニスベット、『木を見る西洋人 森を見る東洋人』(村本由紀子訳、ダイヤモンド社、2004年)

5) 伊藤公紀、地球温暖化論のメンタリティ、パリティ、Vol. 27, pp. 90-93 (2012)

6) R. Knutti, M. A. A. Rugenstein and G. C. Hegerl, Beyond equilibrium climate sensitivity, Nature Geoscience, Vol. 10, pp. 727–736 (2017)

7) W. Nordhaus and J. Boyer, “Warming the World,” p.96

8) 中村元隆、欠陥だらけの「気候モデル」がまかり通る! 『地球温暖化「CO2犯人説」は世紀の大ウソ』(宝島社、2020年)、p.152

9) http://www.drroyspencer.com/2019/12/cmip5-model-atmospheric-warming-1979-2018-some-comparisons-to-observations/

10) http://research.jisao.washington.edu/wallace/natgeo/ArcticSubart.pdf

11) 伊藤公紀、『地球温暖化』(日本評論社、2003年)

12) K. Itoh, S. Matsuo, H. Serizawa, K. Yamashita and T. Amemiya, The Solar Wind and Climate: Evaluating the Influence of the Solar Wind on Temperature and Teleconnection Patterns Using Correlation Maps, https://arxiv.org/abs/1807.03976, (2018)

13) 近藤純正、『地表面に近い大気の科学』(東京大学出版会、2000年)

14) A. Robock, Science, Vol. 295, pp. 1242-1244 (2002)

15) A.セン、『合理的な愚か者、経済学 = 倫理学的探求』(大庭健・川本隆史訳、剄草書房、1989)

16) 栗原 崇、伊藤公紀、亀山秀雄、気候変動問題に適用し得る東洋型リスクマネジメントの考察、Journal of the International Association of P2M, Vol.7, No.1, pp. 61-72 (2012)

17) 伊藤公紀ら(2012)、アジア視点の生態リスク管理手法『生態系の暮らし方– アジア視点の環境リスクマネジメント』(小池文人ら編著、東海大学出版会)、pp. 223-234

18) 伊藤公紀、『放射能と原発 50の疑問』(日本評論社、2011年)

伊藤公紀 <プロフィール>

1950年福岡県生まれ、横浜・東京育ち。横浜国立大学工学部卒、東京大学工学研究科修了・工学博士。東京大学工学部助手、講師を経て、横浜国立大学環境科学研究センター助教授、教授、その後改組等により、横浜国立大学工学研究科教授、横浜国立大学環境情報研究院教授。現在、横浜国立大学環境情報研究院名誉教授、大学発ベンチャー(株)環境レジリエンス取締役。専門は環境物理化学。光技術を用いた高感度化学センサーでは第一人者。著書に『光触媒』(共著)、『地球温暖化』、『地球温暖化論のウソとワナ』(共著)、『暴走する地球温暖化論』(共著)、『放射能と原発の疑問50』など。IPCC専門査読者、IPCC外部評価委員などを務めた。